|

9/3〜6 |

|

今回のORGANISATEUR |

日本のインポーター様経由と、ベタン片手に自分でアポ取り。

|

今回のチーム・デギュスタシオン |

私一人。

|

今回のスケジュール |

9/3

ボーヌ着

15:00 Domaine Christine et Didier MONCHOVET

9/4

10:00 Domaine Comte Georges de Vogue

17:30 Domaine Philippe et Vincent LECHENEAUT

9/5

15:00 Domaine Prieure ROCH

9/6

10:00 Ghislaine BARTHOD

帰パリ

ブルゴーニュは人を饒舌にさせる土地だ。ましてや、今回も訪問したドメーヌはキラ星である。彼らと会った後に無口であれ、という方が難しい。

しかし、今回は全く一人での訪問。あー、勿体ない。この興奮を肴に好き勝手なことを言いながら、ブルゴーニュワインをくいくいと飲みたいところなのに。

そして気が付いた。時に飲み過ぎを反省することもあった訪問後のあのおしゃべりな時間は、実は他人の意見を聞き、自分の頭を整理する時間でもあったのだ。結論。生産者訪問に連れは不可欠である。(割り勘出来ないタクシー代も痛かったー!)

|

Le Nez du Vin Les Defauts ル・ネ・デュ・ヴァン レ・デフォー(欠陥ワイン版) |

ワインをかなり好きな人が「知的好奇心」と「向学心」をくすぐられて、ついつい買ってしまうのが「Le Nez du Vin」。フランスのワイン鑑定家ジャン・ルノワール氏が研究開発したワインの香りをかぎ分ける為の、トレーニング用香りのエッセンスである。

では、同氏により1999年に発売された「Le Nez du Vin Les Defauts」はご存知だろうか?Les Defauts、つまり欠陥ワイン版香りのエッセンスである。

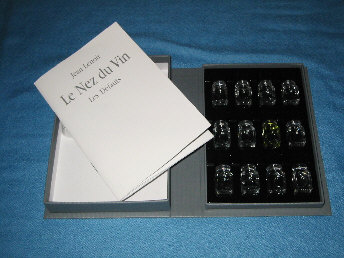

以前からこの欠点版の存在は聞いてはいたが、今回初めてボーヌのワインショップでご対面。不快な香りが12種類セットで66ユーロ(約8000円)。悩ましい価格である。渡仏後服の1枚も買っていないのに、ここで66ユーロを使ってしまってよいのか?しかし知的好奇心というよりも、怖いもの見たさでついつい購入。

|

|

|

| ふたを開けるのもドキドキ | ジャーン。ご対面。既に心なしか異臭が漏れてくるような、、、 | 香りの原因等を丁寧に解説。このページは「タマネギ臭」 |

灰色のフタを開けると、心なしか既に化学臭を放ちながら12種類の瓶が鎮座している。内容は以下の通り。( )内は解説書に記載されている香りの主成分。

収穫に起因する香り

香りのタイプ

植物性の青臭さ(トランス・2・ヘキセナール)

酸化に起因する香り

香りのタイプ

熟れすぎたリンゴ(アセトアルデヒト)

酢(酢酸)

接着剤(エチル酢酸塩)

石鹸(デカン酸)

硫黄に起因する香り

香りのタイプ

硫黄(二酸化硫黄)

腐った卵(硫化水素)

タマネギ(メルカプタン)

カリフラワー(硫化ジメチル)

フェノールに起因する香り

香りのタイプ

馬(4エチルフェノール)

カビに起因する香り

香りのタイプ

土カビ(ジエチルフェンコール)

コルク(トリクロロアニゾール)

更に各香りの主成分をインターネットで検索してみると、多いもので1万件以上の研究報告があり、面白い。なかでも「意外大賞」は、植物性の青臭さの主成分として挙げられているトランス・2・ヘキセナールの研究報告だ。この成分の研究報告の殆どは香りに関することで占められており、植物性の青臭さだけでなく、カメムシのおなら(!)等の主成分でもあるというのだ。そしてこのトランス・2・ヘキセナールより炭素が3つ多いだけの親戚筋といえる成分にトランス・2・ノネナールというものがあり、なんとこれは俗に言う「おじさんの香り」の主成分であるらしい(資生堂研究室からの報告である)。

ワインにある植物性の青臭さ=トランス・2・ヘキセナール=カメムシのおならの主成分≒トランス・2・ノネナール=おじさんの香り?香りの世界とは、奥が深いものである。

ちなみに一通り香りを試してみた感想として。過去の悲しいワインとの出会いを鮮明に思い出すことが出来るのは必至だ。正直、もう1回試したいとは余り思わない、、、。ただし解説書は非常に丁寧であり、一般のワイン愛好家に購入はおすすめ出来ないが、プロの方には「一応」お勧めできるエッセンス(?)である。(パリ在住の方、解説書付きでお貸しします)

|

2001年のブルゴーニュは? |

今回訪れた5軒のドメーヌでは、いずれも2001年のものを生産者本人もしくは醸造責任者と共にバレル・テイスティングさせていただいた。彼らに「2001年とは、どういう年ですか?」と聞くと、必ずキーワードに来るのが「酸」だ。

以下に生産者の声を要約した。

クリスティーヌ・エ・ディディエ・モンショヴ:ミネラルを伴った酸が際立っている。

コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエ:ミレジムの性格を決定していくのは、醸造上は今からなので断定は出来ないが、ワインにエネルギーと骨格を与える酸と、熟した新鮮な果物の甘さのコントラストがはっきりした年になるのではないか。

フィリップ・エ・ヴァンサン・ルシュノー:酸の質としては1996年と共通したものを感じており、逆に1996年のような堅牢な酸を持った年は、過去に自分のドメーヌでは見あたらない。

プリュレ・ロック:酸の質としては、最も満足できた年。

ギレーヌ・バルト:堅牢で締まった酸ゆえに、スティラージュの後にどう開いていくかがまずは楽しみ。

そして表現する言葉は違っても皆の共通した意見は、決して太陽に恵まれた年では無かったからこそ、畑での仕事がもの言う年であるということ。「ものを言う畑仕事」。この言葉にはブルゴーニュにとって大きく2つの意味があるのではないだろうか。

まず明快な結果として、機械的な作業を選択している生産者は薄っぺらな2001年産ブルゴーニュワイン(過剰に補糖されたワインも出回るだろう)を世に出すことになるだろう、ということ。

そしてもう一つは、殆どがモノセパージュでありアッサンブラージュという解決策を持たず、優秀な生産者が機械的な果汁の濃縮を行わない傾向にあるブルゴーニュは(浸透膜、エントロピー等の機械業者のパンフレットに、ボルドーの名だたるシャトーの名前が連ねられているのには感動すら覚える)、その高名さも手伝って、それぞれの年の影響をモロに受けてしまう畑での仕事を、より誤魔化しの効かない仕事として捉えざるをえないということだ(もちろんこれは良心的な生産者の仕事に限った話だが)。

ところで先述のドメーヌ・クリスティーヌ・エ・ディディエ・モンショヴのディディエ氏に興味深い話を伺った(彼はブルゴーニュで最も古くからビオディナミを採用している生産者であり、ブルゴーニュのビオディナミにおいて指導者的立場でもある)。

「農業国であるフランスにおいて、ブドウ栽培はごく一部の農業であり、ビオロジーを実践している人はこれまたその一部。そのまたごく一部がビオディナミなんだけれど、ブルゴーニュが面白いのは、他の生産地とは逆でビオロジーよりもむしろビオディナミの方が多いってことなんだ」。

同時にブルゴーニュでは、彼のようにビオディナミであることを全面に出す生産者も多い一方、「隠れビオディナミ(?)」も多いということだ。ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ然り、プリュレ・ロック然り。テロワール至上主義を掲げているブルゴーニュにとって、テロワールを表現するために「ものを言う畑仕事」の究極型、ビオディナミは非常に有効な手段の一つなのだ。

ブルゴーニュがブルゴーニュである限り、「ものを言う畑仕事」は深く彼らに浸透し、ブルゴーニュ・ファンはその危うさと不器用さに時に失望し、時にその奇跡のような表現に深く深くはまってしまうのかもしれない。

|

いよいよ、ヴァンダンジュ! |

―ぎりぎりまで、収穫を送らせてー

言うのは簡単だが、実行するのは本当に難しい。今回収穫間近の生産者と会ってひしひしと感じたことだ。

ブルゴーニュの8月。1週目は冷え込み、2週目の半ばから感動的に晴れ、その晴れは3週目半ばまで続き、4週目はそこそこ、と言った感じか。しかし私がブルゴーニュに訪れた9月の1週目はそこそこの天気のところにたまに夕立。サングラスが必要なほど晴れた日はほんの1日だった。今年の収穫開始日について生産者に尋ねると、「今までは良かったんだけれど、ここんところの雨はね、、、」と言って、皆それが決まった動作であるかのように、祈らんばかりの目で宙を眺める。そんな彼らを見ていると、雨を予感させる雲を見るたびに胃が痛くなるような日々を送るより、雨でブドウが台無しになる前にさっさと摘んでしまいたくなるのも、非常に理解できるのだ。彼らの殆どが8月後半にヴァカンスをとるが、その後にこんな神経衰弱のような数週間を送るのかと思うと、気の毒である。

ちなみにボージョレーでは帝王「デュブッフ」が、例年より1週間早く9月6日から収穫を始めるそうである。ニュイ、ボーヌにおいてはアポ取り、今回の訪問を通じて分かったところで、最も早い生産者は15日くらいから(モーリス・エカール)、最も遅い生産者で24日くらいから(クリスティーヌ・エ・ディディエ・モンショヴ)で、平均して20日前後のようである。しかしあくまでも予定である。